調整EBITDAとは、「調整」後のEBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: 償却前営業利益)のことを指します。

今回は、M&Aによる会社売却でもっとも重要な財務指標である調整EBITDAが、いかに変動要素が大きいもので、上手く利用すれば売却価格向上のチャンスが見つかり、逆に迂闊な計算をすると大きな損失を招くキケンがあるかについてご説明したいと思います。

「調整内容」は、M&Aバリュエーション担当者(=M&Aバンカー)の理解度が色濃く反映されます。

「M&A能力」の高い「良いバイサイド(買い手)」は、通常、M&Aバリュエーションに習熟していますから、セルサイド(売り手)もしっかりと理解して、この「調整」を使いこなすことが重要となります。

簡単なようで意外と奥が深いものであり、ターゲット企業(売り手企業)の事業構造の趨勢等を完全に理解した上で反映することで、思いがけないほどの「強力な価格交渉ツール」にも化けたりしますので、面倒臭がらずにお付き合いください。

EBITDA倍率法という個別評価手法の上位概念についてもご一読ください。

実際にM&Aを経験した売り手と買い手によるアンケート結果についてはコチラをご覧ください。

目次

よくある調整EBITDAの計算における失敗例

バイサイド(買い手)が、セルサイドオーナー(売り手)よりもM&Aバリュエーションに習熟しているのは通常ですが、バイサイドがM&A助言会社よりも習熟している場合によく起きる失敗ケースとして、次のようなものが挙げられます。

M&A失敗ケース①:

実は、1,000万円の加算調整と1,000万円の減算調整があるケースで、減算調整部分だけをバイサイドから主張され、加算調整の存在に気づかず、結局、調整EBITDAが本来よりも1,000万円低く見積もられてしまった。適用された倍率が8倍だったので、8,000万円売却額が低くなってしまった。バイサイドの担当者の勝ちというケース。M&A助言会社の交渉力が低いという問題でもある。

M&A失敗ケース②:

複数事業を持つ会社を売却するケースで、そのうちの1事業が昔は黒字でも数年前に赤字転落、事業終了を予定しているケース。赤字部分をEBITDAにそのまま含んだ状態で株式価値を算定されてしまった。赤字部分が▲2,500万円、適用された倍率が5倍だったので、7,500万円も売却額が低くなってしまった。非継続事業のキャッシュフローを分離して開示資料を準備しなかったM&A助言会社の凡ミス。

M&A失敗ケース③:

先行投資的な費用の支出が目立った過去の営業利益を使用して、単純にEBITDAを計算してしまい、本来あるべき「経常的な実力を示す調整EBITDA」よりも5,000万円低い数字を使用してしまった。倍率は7倍を適用されたので、3億5,000万円もの損をしてしまった。これもEBITDAマルチプル法がDCF法の簡便法であることを理解していないM&A素人が助言をしたことによる凡ミス。

日本の中堅・中小企業のM&Aの現場で、実際に頻繁に起きているケースです。他にもいろいろなパターンがあります。

ビジネスを大事に扱い、ファイナンス、M&A、税務等に精通したM&Aバンカーがしっかり精査すれば、こんな初歩的ミスは生じません。

調整EBITDAの根源的な意味合い

M&Aで大事なのは会計上の利益ではなくキャッシュフロー(現預金収支)ですので、非現金支出費用(現預金は減らないけれど費用として利益を圧迫する費用)である減価償却費とかのれん償却費を加算調整して、「簡易事業キャッシュフロー」であるEBITDAを計算します。

さらに、このEBITDAで株式価値を評価すると、株式価値が高すぎたり低すぎたりする場合があるので、必要な加算調整や減算調整をして調整EBITDAを計算します。

では、EBITDAマルチプル法で使う「倍率」とは一体何なのか?ということになります。この倍率というものは、特に酷いケースで2倍とか(寄付に近い)、普通は5~8倍、高いケースで10倍以上、例外的に100倍が適用されても合理的に説明できるケースすらあります。

そもそも、EBITDAマルチプル法は、DCF法の簡便法です。計算にあたってそのことを強く意識しないと、M&A能力の高いバイサイドと適切な交渉をすることができません。「調整EBITDA」と「倍率」はそれぞれDCF法の簡便法のパーツに過ぎないのですから、元になるDCF法のメカニズムから反れてしまってはいけません。

DCF法が目指す「本業からの経常的な現預金(キャッシュフロー)獲得能力」に近づけたものが調整EBITDAの本来の意味合いです。

本来、M&Aバリュエーションは、DCF法(Discounted Cash Flow Method)で算定評価すべきところ、とっても大変な計算が必要なので、簡便化する必要性が生じました。結果として生き残っているのが、DCF法の簡便法としてのEBITDA倍率法です。そのため、DCF法の本質を理解した上でなければ使いこなせない(つまり、M&Aのプロに裏をかかれるリスクがある)ものと言えます。

EBITDAの調整方法の考え方

簡単で有名なのは、この2つの調整です。

① オーナー社長の個人的費用を加算調整

② M&Aを実行するための費用を加算調整

①には、役員報酬の過大部分、役員退職慰労金、経営者保険の保険料等、その他オーナーが交代したら発生しない性質の費用等が含まれます。

②には、M&A助言会社にターゲット企業から支払ったM&A助言に係る業務委託費用等が含まれます。

これだけでは全然足りません。もっと会社を高く売るための可能性を追求すべきです。

「調整」項目として、以下のようなものを徹底的に探しましょう(個別ケースではもっと様々な調整があります)。

A:過大費用

B:一時的な収益・費用

C:非継続事業から生ずる赤字

D:先行投資が花を開いた際の経常的利益

ケースバイケースで様々な角度から探すことが大事です。また、数年後にM&Aで会社売却をするつもりがある方も、こういうカラクリを理解して使う費用の内容を決めると良いと思います。

しかし、バランスも必要です。調整EBITDAは経常的なキャッシュフローなので、経常的なコストが漏れなく反映されていないとバイサイド企業からの信頼を損ないます。

必要とされるのはバランス感覚

EBITDAを「調整」するということは、会社の売却価格を上下させるわけですので、当然のことながら合理的な説得力が要求されます。

EBITDAと倍率とのバランス(DCF法のメカニズム上の矛盾がない)や投資と果実のバランス(時間的ズレを合理的に合わせる)など、自分に都合よく加算調整だけをして、自分に都合の悪い部分には目をつぶるという低品質な数字をバイサイドに示すと、印象が悪くなってしまいます。

少なくとも、高めの公正価値(フェアバリュー)で提示してくれる可能性が高い「有能なバイサイド企業」は、こういうトリックをすぐに見抜きますので、ご用心を。

オーナー社長の役員報酬に関する調整

もっとも典型的なEBITDAの「調整」は、オーナー社長の役員報酬です。親族への役員報酬を含め、お手盛りも可能ですから過大になりやすい費用項目と言えるでしょう。この役員報酬は、過大であればEBITDAの加算調整、適正であればそのまま、過少であれば減算調整をすることになります。問題は、適正かどうかの判定方法です。オーナー社長が経営者を継続するのか、すぐに引退するのかで変わってきますし、M&A前後で経営戦略に大きな変化があり経営者に要求されるミッションの重さが変わってくるなら応じて変わってくるという点を考慮に入れる必要があります。よくある調整の失敗は、引退するから役員報酬をゼロとみなし役員報酬全額分を加算調整するという方法です。これはオーナー社長が「現在まったく仕事をしていない」事を意味します。「社長が引退後、後継者も不要で、追加的な費用負担なしで経営が回るのか?」という疑問に対し、合理的に回答できるケースは稀でしょう。また、M&A前後で経営戦略が変わり、単独ではなしえなかったレベルへの飛躍(=右肩上がりの事業計画を提示)を想定しているのであれば、従来よりも優秀な経営者を据えなければならないと評価されるケースもあるでしょう。その必要な役員報酬増加額をEBITDAから「減額調整」する姿勢を示すこともとても重要です。だからこそ、潜在能力を示す経常的な実力EBITDAを評価してもらえる(=潜在価値ベースの公正価値(フェアバリュー)で売れる)というものです。

一時的な費用に関する調整

例えば、前期決算が、特殊な原因で費用が膨らみ、実力より潰れた営業利益であれば、それを基礎に減価償却費を加算したEBITDAは、実力を示す経常的なEBITDAとは言えません。M&Aバリュエーションでそのまま適用することは間違いと言えます(バイサイドにとって棚ぼた、セルサイドにとっては無償の寄付)。あくまでも、経常的なキャッシュフローを基礎に算定するべきです。

一時的な費用として、例えば、異常気象に伴う臨時異常な費用、事故による臨時異常な費用、もしくは数年に一度しか発生しない特殊事象にもとづく売上減少や費用増大等が、営業利益段階ですでに反映されているはずです。つまり、そのままですと営業利益が過少ですから、経常水準まで戻す(加算調整)が必要となります。合理的な加算額を推計することが前提となりますが、M&A能力・経営能力が高く誠実なバイサイドであれば「合理的な範囲までの調整」は受け入れてくれるはずです。

このようにバランスが均衡していなければならないのが「調整」というものです。他にも色々な調整がありますが、網羅的に説明すると膨大な量になるので割愛します。

ご参考(もう少し詳しく知りたい方向け)

M&Aによる会社売却での株式価値の評価方法

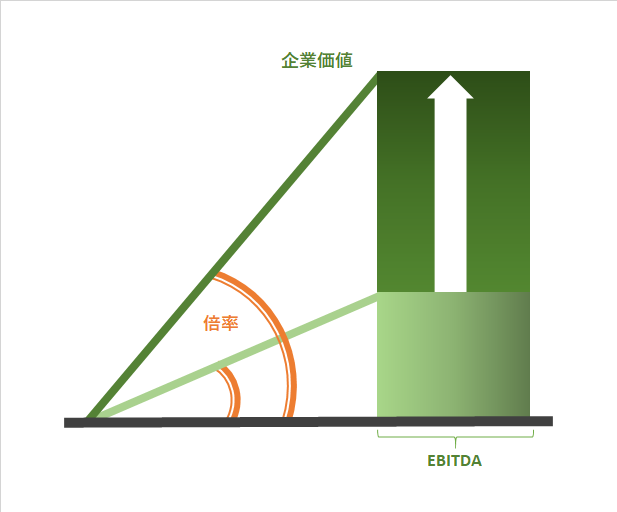

調整EBITDAは、株式価値の算定根拠として最も利用される財務指標であり、株式価値=企業価値(調整EBITDA×倍率) – 純有利子負債という計算式を見れば、重要な要素であることを確認いただけるかと思います。

M&Aでの株式評価額は、バイサイド(買い手)が、今後どの程度の「事業キャッシュフロー(①)」を享受でき、そのキャッシュフローは今後どの程度の「成長期待や事業リスク(②)」を伴うものか、という2点を反映すべきですから、この①と②の掛け算によって事業価値(BV: Business Value)を計算し、事業以外の資産価値等(非事業用資産の時価)を調整し、企業価値(EV: Enterprise Value)を計算、最後に純有利子負債(借入金等ー余剰現預金等: Net Interest Bearing Debt)を差し引いて計算します。

事業キャッシュフロー(①)が、調整EBITDA(償却前営業利益)

成長期待と事業リスク(②)が、倍率(EBITDAマルチプル)

です。書き換えますと、

株式価値 = 企業価値(EV) – 純有利子負債(Net IBD)

企業価値(EV) = 事業価値(BV) + 非事業用資産この計算式から、調整EBITDAの「調整」とか、なんだかよくわからない「倍率」とか、判断の入りそうな「非事業用」とかに、なんとなく「チャンス」とか「キケンな匂い」を感じませんか?

今回ご説明したのは、調整EBITDAの「調整」についてです。

会計ガラパゴスな日本のPLを使用したEBITDA

そもそもEBITDAは、欧米で開発された指標です。欧米会計との差異、つまり、欧米では本業以外のキャッシュフローの占める割合は極めて限定的である事実について知っておく必要があります。欧米では「株主主義」が徹底されていることが背景です。IFRS(国際会計基準)による財務諸表を見ても、将来の経常的収益力を把握しやすいように様々な工夫が施されています。財務諸表(BSとPL)を、公正価値(フェアバリュー)を算定するための基礎資料と考え、株主が正しく株価を計算しやすいように「調整」しておくことを株式発行企業に義務づけているのです。M&Aで買われる可能性があることを前提に、バイサイドがM&Aバリュエーションを容易にするため、会計基準側でも配慮している面があるのです。グローバル主義(新興国等に自社事業を移管する際に他国の同業等を買収)の名残りですね。そのため、「非継続事業からの利益(Income/Loss from Discontinued Operations)」等の日本では馴染みのない科目が、Income Statements(日本のPLのようなもの)にふつうに表示されます。本業キャッシュフローがいくらなのか、対象会社に聞かなくてもディスクローズ資料を見ればわかるわけです。

営業利益(Operating Profit)と経常利益(英訳なし)が別に表示され、営業外収益や営業外費用が比較的大きくなることもある、つまり、本業以外にお金を投じることも多いガラパゴスな日本向けに開発された指標ではないのです。そのため、日本専用の「調整」も必要となるケースもあります。例えば、営業利益を基礎とするか経常利益を基礎とするか税前利益を基礎とするか等の「判断」が必要となります。

EBITDAは、E(Earnings:利益)を基礎に計算します。ここで言う「利益」とは「本業から継続的に発生する利益」のことを指します。事業価値(BV)を計算するためなので当然ですね。Eを営業利益とする場合、I(Interest:支払利息)とT(Tax:法人税等)はまだ控除されてませんから、D(Depreciation:減価償却費)とA(Amortization:のれん償却費)を加算調整し、もし営業外収益等に「本業に関連し継続的に発生する重要要素」が含まれるなら関連収益・費用を抽出して加算/減算調整します。逆に、営業利益に本業以外のキャッシュフローが含まれる場合は本業以外のキャッシュフローは除き、非事業用資産の時価評価額として評価、複数事業部門の一部だけを売却する場合(カーブアウト)の場合には、売却対象事業のみに加算/減算調整し、さらにスタンドアローンコストを減算調整します。

『日本企業は特に慎重にEBITDAを計算しないといけない背景がある」ということです。

ご質問等

厳密に説明すると100ページは必要になるので、M&A価格交渉上必要な範囲、大事なポイントだけ抽出してできるだけ簡単にご説明しましたが、『数字が苦手で意味がわからないけど本質だけでも正確に理解したい』という方や『ご自分の会社の評価額をまずは知りたいだけ』という方は、まずは弊社までお気軽にお問合せください公式HP右上の「お問合せ」より)。百聞は一見にしかずですので。