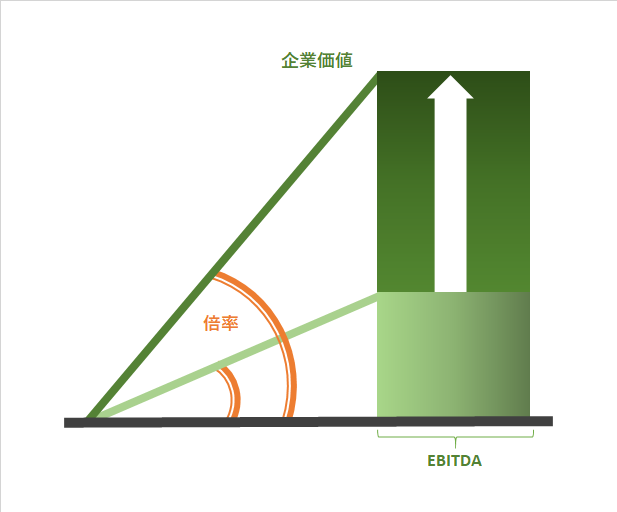

セルサイドオーナー(売り手)は、ターゲット企業(売り手企業)をM&Aで売却したときに「いくらで売れるか」が非常に気になると思います。

当たり前のことなのに見過ごされがちなのが、バイサイド(買い手)にとって「ココまでなら払ってもよい」という買収コスト総額から、色々と追加コストが引き算され、残りが株式対価の提示額であるということなのです。つまり、バイサイドを、原材料を仕入れて加工製造するメーカーに例えるなら、ターゲット企業の価格は「原材料費」に相当するということです。

もう少し具体的に例えるならば、買収のための対価に、原材料の「荷造運賃・検収費」=M&A費用(バイサイド負担分)が加わり、次に原材料加工費等の「原料加工費」(=ターゲット企業の欠陥を治癒し、原材料として最適な状態に)、さらに「追加投資」(=シナジー実現のためのコスト等)が加わって、やっと製造原価(買収のための総コスト)となるということです。

この製造原価の合計と、実際に貢献すると期待される企業価値増額分との関係で、「買収価格が高いか安いか」が決定されます。当たり前ですよね。市場で@1,000円でしか売れない商品の原材料費として1,000円は払えません。色々と引かれて残るのが「原材料に払ってもよい額」となります。

バイサイドにとっての買収コスト総額の内訳

簡単な設例(参考例)で説明します。

セルサイドオーナー(売り手)を”S“

ターゲット企業(売り手企業)を”T“

バイサイド企業(買い手企業)を”B“

とします。

“Sは20年前に500万円の資本金でTを設立した。Tはニッチ業種で地味ながらも、堅実経営で売上・利益はしっかりと計上できており、潜在成長力を有する優良な中小企業と評価できる。Sは個人保証の負担を嫌い銀行借入を大きく増やしてまで全国展開をするつもりはないが、需要は全国のみならずグローバルに存在しており、成長余地は極めて大きい。従来は営業マンによる営業が主であったが既存顧客からの追加受注が旺盛であり、営業組織の改革やネット販売・海外販売に打って出るのも気が重い。銀行借入は少額があるが余剰キャッシュが上回っている実質無借金企業であり、未公開企業であるため税務会計レベル、IT投資も最低限である。Sは創業者利潤を実現させ、自分が5年前から温めていた別のビジネスを始めたいと考えている。そこでM&Aで会社を売却しようと考えた。Sは新聞に載っていた事業承継セミナーに参加し、主催していた大手上場M&A仲介のM社と契約し、3億円の手取り額を得ることができた。※売却時点の純資産2億円、調整後営業利益(※オーナー関連費用、臨時異常費用を控除前に調整)6,000万円”

さて、このケースは成功でしょうか?失敗でしょうか?

500万円の投資に対し、20年で3億円の成果として帰ってきたのですから、実質的な利益率(IRR: 内部収益率)は年23%です。預金利率と比較すると天文学的に高い利率ですね。

しかし、弊社に言わせてみると、大失敗とは言いませんが、中程度の失敗である可能性が高いと考えます。

3億円の手取りということは、20.42%の所得税等の税引き前、5%のセルサイド成功報酬支払い前の表面上の株式対価は約4億円となっていたはずです(※(3÷0.7958÷0.95=3.968億円)※復興特別所得税込みの所得税の税率を20.42%、仲介成功報酬5%として算出)。つまりBは、株式対価として4億円をSに支払ったということですね。

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 資本金 | 500万円 | |

| 純資産 | 2億円 | |

| 営業利益 | 6,000万円 | |

| 株式売却代金 | 4億円 | ★株式売却額★ |

| M&A助言報酬 | 2,000万円 | 4億円×5% |

| 所得税(株式譲渡) | 7,760万円 | 20.42% |

| 手取り | 3億円 | ★手取り★ |

Bは4億円の投資をして、Bの経営資源を活用し4億円以上の価値に成長させることを企図しています。例えば、5年後に30億円の価値に成長させようと考えているとします。そのためならと、4億円(原材料費)に加えて様々な追加コストを負担します。

まず、BはM&A仲介会社に対して、4億円の株式対価の5%である2,000万円を支払います(荷造運賃)。また、Bはデューデリジェンス費用として弁護士・会計士等の専門家にDDコストを1,000万円を支払います(検収費)。さらに、バックオフィスが脆弱なのでレベルアップ、ITが弱いのでシステム投資、未払社保等を整理します(原料加工費)。欠陥が多く、不確定要素も大きいため、原料加工費は保守的に2億円と試算。最後に、成長のために有能な人材を送り込み、拠点を増加するために店舗投資・人材教育・マニュアル整備、マス・ネット型含め広告投資を大幅増額します(追加投資)。実際にうまくいくか不透明なので、保守的に追加投資を5億円と試算。さて、T買収コストの総額がいくらになったかというと、11.3億円ということですね。

| 項目 | 実際 | 備考 |

|---|---|---|

| 株式取得額 | 4億円 | 原材料費 |

| M&A報酬 | +2,000万円 | 荷造運賃 |

| DDコスト | +1,000万円 | 検収費 |

| 各種改善費 | +2億円 | 原料加工費 |

| 投資 | +5億円 | 追加投資 |

| 買収コスト総額 | 11.3億円 |

バイサイドにとっての投資利回り(IRR)

5年後に本当に30億円に成長させられるとすれば、利益率(IRR)は22%です。ビジネス環境が激変する中、ある程度高い利益率を見込めていなければM&Aを実行することはリスクが大きいという結論になります。

22%程度のIRRが見込めるのであれば、十分に採算が合う。そこで、BはTを買収することを決断できたのでしょう。

セルサイドにとっての「顧客」にあたる「バイサイドの心理」を理解するのが成功のための第一歩です。原材料であるあなたの会社をバイサイドに高く売りたいのであれば、できるだけ良好な状態にしておくべきですね。

バイサイドの負担を減らし原材料は高く売る

バイサイドが負担する余計なコスト(荷造運賃・検収費、加工費、追加投資)を排除、軽減しておくとともに、不確実性を減らす。バイサイドにとっての価値(企業価値向上の期待度)を高める材料を準備し、不確実性を減らすというアプローチになります。これが高く売るための処方箋であり、だからこそ弊社は、企業価値向上コンサルティング(EVC)とセルサイド特化型FA(SFA)をワンストップで提供するスタイルで営業し、それが可能な人材に絞り込んで運営しているのです。

■バイサイドの荷造運賃(M&A仲介に支払う成功報酬)を圧縮する方法

・バイサイド(社内にM&A担当者がいるM&A積極企業や投資ファンド等)を賢明に選び、かつ、片手業者(FA)にすれば、バイサイド負担成功報酬ゼロも可能。

⇒ 先ほどの設例であれば、T対価が2,000万円、手取り1,600万円増える!

■バイサイドの検収費(DDコスト)を圧縮する方法

・セルサイド内部でしっかりと自己分析をしておく(弊社はセルサイドDDを着手金の範囲で実施)。

・ディスクロージャー(情報開示)を充実させバイサイド専門家の作業工程を減らす。

⇒ 先ほどの設例であれば、T対価が数百万円、手取り数百万円増える!(ゼロにはできない。バイサイド取締役としての善管注意義務があるため。)

■バイサイドの加工費・追加投資(PMIコスト)を圧縮する方法

・M&A交渉に入る前に自社の欠陥を発見しておく。

・M&A交渉に入る前に自社の欠陥を自ら治癒しておく。

・ディスクロージャー(情報開示)を充実させ不確実性を減らす。

⇒ PMIの作業工程が減った分+過大見積もり分がT対価として上乗せ可能になる。先ほどの設例であれば、最大1億円前後の上乗せの可能性が生まれる!

■バイサイドにとっての価値(企業価値向上の期待度)を高める方法

・M&A交渉に入る前に自社の成長可能性を徹底的に洗い出す

・M&A交渉に入る前に自社の成長可能性の実現のための具体的な方法を検討

・M&A交渉に入る前に自社単独でも有益で、リスク・コストが小さい施策を実験的に開始してしまい、潜在成長力が実在する証拠を作る

・ディスクロージャー(情報開示)を充実させ不確実性を減らす

⇒ PMIの作業工程が減った分+過大見積もり分がT対価として上乗せ可能になる。先ほどの設例であれば、最大2.5億円前後の上乗せの可能性が生まれる!

設例であれば、4億円のT対価(S手取りは3億円)で会社を売却してしまったのですが、最適な方法でBに売却していたら4億円+0.2億円+0.05億円+1億円+2.5億円=7.75億円のT対価(S手取りは5.86億円)が理論的最大額となります。手取りは倍増しました。

| 項目 | 実際 | あるべき | 備考 |

|---|---|---|---|

| 株式取得額 | 4億円 | ∵7.75億円 | 原材料費 |

| M&A報酬 | +2,000万円 | →0円 | 荷造運賃 |

| DDコスト | +1,000万円 | →500万円 | 検収費 |

| 各種改善費 | +2億円 | →1億円 | 原料加工費 |

| 投資 | +5億円 | →5億円 | 追加投資 |

| 買収コスト総額 | 11.3億円 | →13.8億円 |

競争環境の活用

しかも、実は、加算可能な金額はこれだけではありません!

上記の設例は、バイサイドが1社のみ(相対交渉)であり、原材料を競争して獲得しようとする「競争環境」メカニズムがない状況でした。理想的には、「競争環境」が伴った、複数のバイサイドとの並行交渉(競争入札)やその中間的な交渉方法(クローズドビッド等)により、あなたの会社を一番高く評価してくれるバイサイドに売却することを目指すべきです。上記のような事前準備をしっかりやっておくと、セルサイドFAの理解も深まるので、バイサイドを探索するため必要以上に多くの会社に声がけする必要性もなくなり、情報漏洩リスクも軽減できます。

Bは5年後に30億円までしか成長させられないバイサイド候補の1社に過ぎません。もしB-2という別のバイサイド候補にも充実したディスクロージャー(情報開示)とともに、効果的な提案・交渉をしていたら、30億円よりも高い到達可能点を目指せるとします。仮に5年後に40億円だとしましょう。同じくIRR22%とすると、買収コスト総額は18億円まで許容できます。そして各種の余計なコスト圧縮後とするとT対価約10億円、S手取り約8億円が理論的最大額となります。

| バイサイド候補 | 5年後価値 | 買収コスト総額 | 株式取得対価 |

|---|---|---|---|

| B社 | 30億円 | 11.3億円 | 7.75億円 |

| B-2社 | 40億円 | 18億円 | 10億円 |

原料は顧客ニーズを見極めて付加価値を

しかも、実は、加算可能な金額はこれだけではありません!

「競争環境」があるということは、B-2としても、自分が買収できなかった場合、他のバイサイド候補に奪われてしまうということですね。つまりIRR22%という高いパフォーマンスは妥協しても仕方ないという状況もありえます。仮にIRR15%で妥協するとどうなるでしょうか?15%は十分に魅力的な利益率です。この場合、T対価約15億円、S手取り約11.5億円が最大となります。

| バイサイド候補 | 5年後価値 | 買収コスト総額 | 株式取得対価 |

|---|---|---|---|

| B-2社 | 40億円 | 23億円 | 15億円 |

T対価15億円は、冒頭の4億円の4倍弱のアップです。「そんなバカな。せいぜい3割くらいだろう。」と思われるかもしれません。たしかに全ての案件でこのような売却額アップが可能であるとは申し上げられません。しかし、弊社がサポートさせていただいた過去事例では10倍アップというケースもありました。10倍の内訳はバイサイド(買い手)に負担をかけたというよりも、事前の改善活動の結果、営業利益が10倍に増加したためであり、その価格は適正評価(フェアバリュー)として評価していただいたものです。

2-3倍程度のアップは頻繁に確認できる事象なのです。その背景は「テクノロジー革新スピードが加速している中、経営の変革スピードが追い付かない」という面が多いという印象です。ポテンシャルがあるのに安値売却してしまう事が、いかにもったいないかということです。

T対価4億円、S手取り3億円で会社売却をしてしまったSは中程度の失敗と言えないでしょうか?

原料(ターゲット企業)をメーカー(バイサイド)に高く売りたいなら、そのまま売ってしまうのではなく、少し面倒ではありますが、「付加価値」を付けてから売るのが王道です。付加価値を評価するのはメーカーですから、メーカーのニーズを見極めて付加価値を付けると効果的です。