日本のM&Aの歴史から、これから会社売却にチャレンジしようとする中堅・中小企業オーナーにとっての「教訓」として頭に刻んでおいていただきたい事の1つをご説明します。今回は、対等合併にまつわるお話です。

対等の精神による合併とは

対等の精神による合併とは、「上下関係」ではなく「並列関係」である合併であることを強調したものと言えるでしょう。

具体的には、2つの法人であったA社とB社が1つの法人として生まれ変わる「合併」、持ち株会社を作りA社とB社が完全子会社となってから必要な組織再編をしていく「株式移転」といったスキームを利用するケースが多いでしょう。

つまり、A社とB社が合併等をした上で、合併後の企業名は株式会社ABとし、会長・社長・副社長等はほぼ同比率、役員昇格枠もほぼ同数、従業員配置もほぼ同列、システム投資も双方に配慮というような形で、A社とB社のプライドを傷つけないように細かく配慮する方式で、相手を傷つけないし、自分も傷つかないM&Aということで、友好的なM&Aと前向きに評価されていた面があると思います。

しかし、昔のように対等の精神をやり過ぎてしまうと、いわゆる「二頭体制」となってしまい、環境変化が急速・強烈な昨今において、経営判断が遅れてしまったり、社内調整に消耗し社内だけを向いた意思決定をしてしまいがちです。また、人事面での縄張り争いによって、適材適所の人事という一番大事な経営インフラもおかしくなってしまうと、潜在能力の多くが発揮できず、競合他社に水を空けられてしまいかねません。結果として、より多くの役員・従業員等にとってマイナスとなり(短期的なストレスを避けられただけで、最終的な人員削減数が大幅に増える等)、取引先や最も大事な顧客にとっても大きなマイナスとなりかねません。つまり、「対等の精神は、痛みの先送りの側面が強い」と言えるわけです。

M&A憲法第一条第一項:”M&Aの目標は企業価値の最大化である“を忘れてしまうと、こういう過度な社内事情への配慮による悲劇が発生してしまうのですね。

対等の精神M&Aの会計処理

昔、日本の会計制度の世界では、「持分の結合」の際に利用する「持分プーリング法」という企業再編会計がまかり通っていましたが、平成20年の企業結合会計基準の改正によって廃止され、原則として「取得」「パーチェス法」に統一されました。つまり、どちらかが上でどちらかが下と「必ず分ける」ということです。

欧米で採用されていたM&A会計処理の「A社がB社の支配権(Control)を獲得する「取得」「パーチェス法」」ではなく、「A社とB社が仲良く一緒になっただけです」というイメージの会計処理が「持分の結合」「持分プーリング法」というものでした。

つまり、「取得」では、B社を「時価で買った」取引として会計処理しますので、B社の資産や負債について時価評価し、貸借差額である純資産と買収対価金額との差額については「のれん(PPAをする場合には無形資産+のれん)」として表示します。つまり、お金を払って貸借対照表上に乗せる機械設備等ではなく、人件費や教育訓練費や仕入や広告宣伝費等の損益計算書上の費用を継続してきた結果としての競争力の源泉である「組織が蓄積したノウハウ」「取引先との優良な関係」「顧客から見たブランド価値」「知的財産権」などが「のれん」の構成要素と言えます。「のれん」は悪者扱いされがちですが、「のれん」が計上されないような会社は本来M&Aで買収する必要がない会社とも言えるのです。のれんの価値がゼロということは、自分で機械を買って従業員を中途採用して、自分で始めればよい、それ以上のお金を使わずとも簡単に事業として成功できるということを意味しますので(実際には簡単ではないのでM&Aで買収するのです)。この点から「のれん」の大きさは、買われる側の会社の経営者の能力の高さや従業員の汗と涙の結晶の大きさと連動するものとも言えますので、セルサイドとしては「良いことをした結果」として胸を張ってよいのです。適正な「のれん」に潜んでいる潜在価値を、実際に花開かせることができたかどうかはバイサイドの意欲や能力の問題です。また、突然、バイサイドが巨額の「のれん」の減損に追い込まれたとしても、それは想定外の環境変化のせいかもしれないし、会計士の能力の問題かもしれないし、会計士が監査対象企業から報酬を受領しているせいかもしれません。大きな「のれん」は本来良いものです。

一方、「持分の結合」では、B社は買われたのではなく、A社とくっついただけなので、(時価への洗い替えをしないで)簿価のままドッキングします。純資産等も基本的に帳簿価格ベースです。合併等の対価として、株主に対して株式が発行されたりしますが、税務上も、キャッシュが含まれないのであれば課税されずに済むという特典(税制適格合併)までついていました。「のれん」は発生しませんから、のれん償却による会計利益の圧迫という問題もなく、今まで通りでOKという感覚も多くの企業に受けいれられた理由の1つでしょう。しかし、当然のことながら「痛みの先送りは後でもっと大きな痛みとなって帰ってくる」ので、「のれん」の負担がないことをよいことに必要な改革を先送りしてしまうと、結果として売上が下がる、雇用が減る、株価が下がるといった辛い症状に耐える必要が生じます。

対等の精神M&AにおけるM&A助言

対等の精神のM&Aが隆盛を極めていた時代、M&A助言専業の会社はほとんどなく、バブル崩壊のあおりで自主廃業した元4大証券のY證券(「法人のY」)に在籍していた法人エリートが、自主廃業の10年前に設立したM&A助言専業会社であるR社が皮切りだったかと思います。R社設立は1980年代後半ですから、まだ30年くらいしか歴史がないのが日本における本格的M&A助言ビジネスというものと考えて差し支えないでしょう。R社は「法人のY」というだけあって、多数の巨大な上場企業をお得意様とし、多数の太いコネクションを持った営業マンが在籍し、巨大企業同士の統合案件等をしっかりと時間をかけて説得するスタイルが主流だったようです。

対等の精神で合併するということは、合併等をするA社、B社の経営トップ陣や従業員が、上下関係に非常にナーバスということです。ナーバスな経営陣とナーバスな経営陣の間に入って、膨大な領域に跨る詳細条件を一つ一つすり合わせ、双方が最終合意できる状態にもっていかねばM&Aは成立しませんから、双方の本音を聞いて、「落とし所」を模索する立場に、中立の外部第三者がいる必要性が認められます。

ここで登場したのが、日本の中小企業以下のM&Aで主流となってしまった両手契約というものです。R社は、双方の仲介業務に限定しつつ、一方に肩入れしすぎず、案件成立のために、A社とB社のそれぞれの主張をしっかりと聞いて、調整する役割(=仲介)ということで、A社からもB社からも報酬を受領(両手報酬)することが正当化されていた時代と言えるでしょう。「両手契約方式のM&A助言は、日本式の経営統合案件において力を発揮する」と言えると思います。

現代における望ましいM&A助言

ところで、A社がB社の支配権(経営権)を取得する、今では当たり前の「取得」の場合、A社がバイサイド(買い手)、B社がターゲット企業(売り手企業)、B社の株主がセルサイド(売り手)となり、バイサイドとセルサイドの利益は正面から衝突しやすくなります。

セルサイドが享受して然るべき当然の利益を、より大きくパワーのあるA社の利益のために徒に侵食されないようにするため、片手契約のM&A助言会社(FA: Financial Adviser)を絶対的味方としてセルサイドチームに入れることが、不要な損失を避けるための保険となるのです。両手契約にもれなく不随する利益相反という問題と表裏一体とも言えます。例えば「安値売却のほうがM&A助言業者が儲かるような報酬形態」でバイサイドと契約されたとしても、セルサイドは実態を把握することもできませんが、片手契約であればそもそも心配不要、同じ舟に乗る仲間(In the same boat)となるわけです。

つまり、両手契約にすると過剰にバイサイド有利になることもありうるわけで、セルサイドとしては、それはさすがに困るはずです。しかし、お金についてゴリゴリ交渉する事が日常茶飯事の大陸系・狩猟民族系の人とは、日本人は多くの感覚的な違いがあります。片手契約のセルサイドFAをチームに入れたとしても、無理な主張等までをして自分のお金を増やしたい(相手から奪いたい)と思うセルサイドは少数派であると思います。

となると、どうすべきかですが、弊社SCAがお勧めしているのが、そもそも奪い合うゼロサムゲームではなく、「双方が価値を創造するWin-Winゲームである未来志向M&Aをしましょう」というものです。

奪い合うパイを大きくしてしまえばよいのです。

そもそも、パイを大きくするのがM&Aというツールの本来的役割なのですから。1+1=2ではなく、3にも4にもというものです。それ以前に、1のままではなく、1.5や2.0にしてから売却しても誰も損しません。大きくなったパイを、どれだけ大きく貰うかについても、双方の貢献やリスクテイクを考慮して合理的に決めればよいでしょう。

企業価値最大化を目指す未来志向M&A

そのためには、ノンネームシートを多数のバイサイド候補にばらまいて幸運を待つ(=幸運待ちのバラマキM&A)のではなく、徹底的に企業価値最大化に拘り、その目的点を一時も忘れることなく、最適バイサイド候補を厳選し、最適バイサイド候補に開示すべき情報を練りこみ、最適バイサイドと将来の構想を練り、協力的な関係を築いた上で、売却条件等をしっかり交渉する、勝つべくして勝つための準備をする「=準備万端の必勝M&A」を目指すことになります。

長期的な3満足(①顧客満足、②従業員満足、③取引先満足)が揃ってこその企業価値最大化です。瞬間的に改善されたように見せかけるのではなく、長期的に継続できることが大事ですね。

また、M&Aというコーポレート・ファイナンスの世界での評価という視点からの経営手法や支出の最適化という視点も重要です。

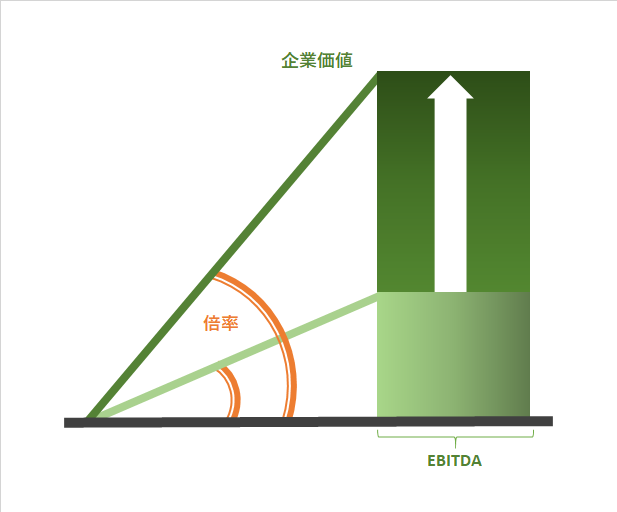

M&Aバリュエーションでは、フリーキャッシュフロー(FCF: Free Cash Flow)や調整EBITDA等の「将来」が重要なのであり、純資産や会計利益といった「過去」の参考数値に惑わされてはいけないのです。

正しいプロセスを経た結果、セルサイドが想定外の高値で会社売却に大成功できたケースも実際に生じていますし、正しいプロセスから外れ適正評価の半額以下で売却してしまったケースも(かなりの頻度で)生じています。

企業価値が向上する具体的な期待がある状態になったので、バイサイドにとっても、連結ベース企業価値最大化の程度と確度が高まるわけで、Win-Win-Winとなりますね。「企業価値を高めよう(=社会貢献しよう)」という前向きな人が全員もれなく報われるのが、企業価値の最大化を目指すM&A:未来志向M&Aです。

この未来志向M&Aの実現のガイド役を全うするためには、売却相手探しだけではまったく足りません。

事業・ファイナンス・M&Aについての専門家として、必要な修行を収めた人が担当者になってくれるかどうかで、結果に大きな差が生じるということを意味します。事業の経営・改善経験、M&Aファイナンス経験、M&A制度(会計・税務・法務)の知識、多様なM&Aバイサイドとの交渉経験、これに加えて、フットワーク軽くバイサイドを探索し、ターゲット企業の魅力を伝える開示資料を作成し、最適バイサイドが見つかったら根気強く提案・交渉してくれるようなM&A助言会社を手間を惜しまずに徹底的に比較して選びましょう。

長期間コミュニケーションを良好に保てるかどうかも大事ですし、ターゲット企業の事業を正確に理解できなければ話になりませんから、個人的フィーリングや事業の特殊性等も踏まえ、未来志向M&Aを実現してくれそうな、望ましいM&A助言会社をしっかりと比較して選んでください。

対等合併という過去の遺物、それに伴ってガラパゴス的に発展した日本式M&Aの本質を理解し、自分の会社を投げ売りせず、妥協なく納得できる形を模索し、大きな飛躍のチャンスを創造しましょう。後悔のない会社売却は、正しいプロセス、正しいバリュエーションに乗ってこそです。