2019年に企業会計基準第21号「企業結合会計基準」が改正されました。「対価が返還される条件付取得対価の会計処理(逆アーンアウトの会計処理)」が今まではっきりしていなかったため改正されたようですから、なぜか会社売却の対価として受領したキャッシュを返還しないといけなくなる条件付取得対価を伴うM&A取引が増えていると想定できます。

一生懸命にDCF法や調整EBITDA倍率法等で交渉して会社売却価格を決めたはずなのに、1年後の逆転負けがあるのが、逆アーンアウトです。

「なぜ会社を売った後に代金を返金しないといけないのか?」「なぜ、このような取引が増えているのか?」「セルサイドはどこに注意しておくべきか?」を知っておけば、適正条件でM&A会社売却でき、ひっくり返されるリスクを遮断できる可能性が増えると思います。

原因は主に2つ考えられます。

定義

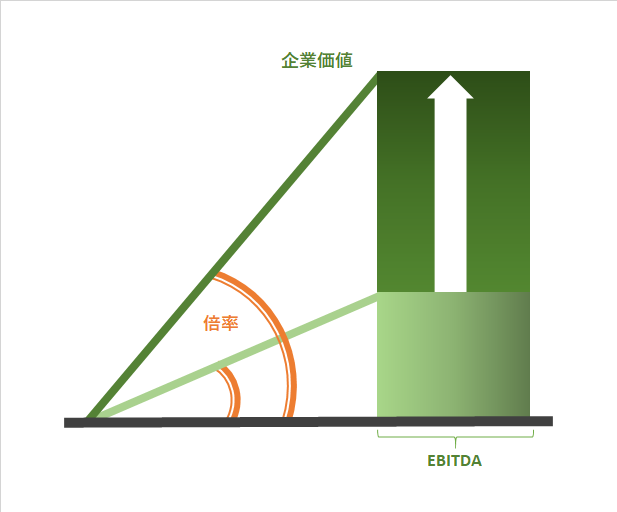

アーンアウト(Earn-Out)は、M&A実行時にバイサイド(買い手)からセルサイド(売り手)に支払われる対価に加え、一定条件を充足した場合、追加的な対価がセルサイドに支払われるM&A対価の支払方法(条件付複数回払いを約束するM&A契約上の取り決め)です。典型的には、セルサイドの主張がバイサイドから楽観的に見える場合等、 リスクを避けたいバイサイドの主張を尊重し、当初の対価は少なめにしておき、セルサイドの主張が正しいと確認できた後、削減した部分の支払いを定める条項を、M&A契約に記載します。つまり、将来時点の不確実性に対するリスク調整によって、現在時点で取引当事者が合意するための工夫と言えます。また、オーナー経営者(セルサイド)が、M&A後も経営を続投する場合に、役員報酬よりも低税率の株式売却益という形で経営意欲を高めたい場合にも、条件付きの上乗せ報酬の意味で使われることがあります。

一方、逆アーンアウトとは、一定条件に触れてしまった場合に、バイサイドがセルサイドに対し、すでに支払った対価の一部返還を求めるもの(M&A契約書上の取り決め)です。こちらは、例外(超売り手市場の事業を売るケース等で、今すぐ高めの条件でも買いたいバイサイドが複数いて、本当に高すぎかもしれない価格で成立を優先する状況等)を除き、バイサイドがターゲット企業(売り手企業)の経営を引き継いだ後で、セルサイドから聞いていた通りの業績が出ない場合に、その責任をセルサイドにも負担させるものです。

逆アーンアウト多発の2つの原因

逆アーンアウト、言い換えると、「売ったはずなのに後から金返せ」と言われる原因については、主に2つ考えられます。

1つめは、セルサイドが用意する情報開示が低品質で、バイサイドがDDで確認すべき重要事項がスルーされたままM&Aが成約実行され、M&A最終契約書におけるセルサイドによる表明保証(=売り手による太鼓判)に基づき、補償(=金返せ)を求めた(いわゆるレプワラ・インデム)というものでしょう。この 情報開示の不足・誤謬 が、セルサイドオーナー本人の故意によるもの(つまり都合の悪い情報を隠蔽)であれば仕方のない返金ということになりますし、過失の場合(そこまで細かい情報を出す必要がないと思っていた)であっても損害の責任はセルサイドにあるのが通常なので、バイサイドとしては補償を請求するでしょう。但し、M&A初心者が圧倒的多数のセルサイドは、M&Aプロセスで開示すべき情報の種類や深さに詳しくないのが通常ですから、結論的にM&Aアドバイザーの能力不足という評価が妥当な気がします。本来、レプワラ・インデムのような事態に陥らないように、事前の分析をしっかりやって、治癒するなり、開示の上で誠実に相談しておけば、こういうみっともない事態には発展しなかったはずです。「日本M&A市場における情報開示の品質低下傾向」については、他の記事でも何度か問題提起しておりますので、ご参照ください。

2つめは、より根が深い原因です。いわば「(合法的)共謀による搾取」と言えるものです。例えば、「M&Aアドバイザーとバイサイドが共謀のうえ、セルサイドが本来受領すべき創業者利潤を自分たちの利益に転換してしまおう」というものです。サンプル事例を後述してますので、ご参考にしてください。この原因に問題が大きいのは、M&Aバリュエーションは、第三者間取引、しかも経営者クラスのプロ中のプロ同士の取引なので、基本的に「なんでもアリ」、司法の助けで被害回復することも困難である点です。M&Aアドバイザーの誠実性、事業目的や専門能力を慎重に吟味せず、安易な発想で「実はバイサイドの味方のM&Aアドバイザー」に丸投げすると、セルサイドは、取返しのつかないダメージを受けるリスクがあるということです。よく考えてみてください。何度も取引してくれそうな太客バイサイドと、一回きりの一見セルサイド、どちらを大事にしたいですか?「売り買い両方から同時に、同じ取引を通じて、どういう仕組みであっても、どういう名目でも、お金を貰ってよい」というのが、日本のM&Aアドバイザー制度(=何の法的規制もない無法地帯)です。自分を律する強い気概や経済的余裕がないと、すぐに安易な方向に流れていく強力な誘惑があるので、とにかく慎重に選択することが重要です。

逆アーンアウト使用上の注意点

M&A契約は、初見の人が腰を抜かすほど、分厚く複雑になりやすいのですが、中堅中小企業オーナーがセルサイドの場合等では、優秀なM&A弁護士がセルサイドにいないケースも想定され、「バイサイドに過度に有利な条件がセルサイドの気づかぬうちに課せられる」といった事態が懸念されます。

無論のこと、「バイサイドが経営権を所有しハンドルを握ったあとの経営成果・損失・損害」については、バイサイドが全て獲得・負担するのが大原則です。

仮に、「高く売りたい」と思うセルサイドが 楽観的な事業計画をバイサイドに開示していても、 バイサイドはその達成可能性を自ら評価して独自にバリュエーションを行い、取得対価を決定したはずです。自らの経営手腕とリスクテイクで経営するがゆえ、すべての将来リターンを享受できるわけですので、経営に失敗して損したときだけ返金させる契約は不公平と言えるでしょう。

海外(欧米先進国)では、当事者双方が合理的に財務的成果を最大化する目的に執着します(セルサイド取締役は株主のため最高価格で売却する義務を負う(レブロン基準))ので、将来の不確実要素を合理的に調整しうるアーンアウトは頻繁に使用されます(米国では全体の28%にアーンアウト条項が入る[出所:『M&A契約研究-理論・実証研究とモデル契約条項』(藤田, 2018, 有斐閣)])。一方、セルサイドがお金に無頓着なのか、セルサイドを安値誘導する仕組みがあるのか、追加払いが受け入れられない文化なのか、お金を払った後は旨味を独り占めしたい文化なのか、理由は不明ですが、日本ではアーンアウトは多用されません。特に懸念されるのが、悪い方の逆アーンアウトが流行する事態です。

アーンアウトも逆アーンアウトも、当事者間の交渉パワーバランス次第、当事者間の情報格差次第で、正当な調整方法にも、不当な調整方法にもなりえます。

相手が大手だから、上場会社だから、多くの取引実績があるから、と盲信すると痛い目に遭うのは、常に立場の弱い個人です。個人富裕層向けの不動産・金融商品で生じるトラブルと構造的に似ています。

最初は甘い話、契約書に小さい字で免責条項が入っていて、最終的に財産を散逸してしまうといった事態は絶対に避けなければなりません。

ところで、M&A契約書(株式譲渡契約書等)は、バイサイド弁護士が、えげつないほどバイサイド有利な内容を入れてくるケースがしばしばあります(皆さん辟易するのですが、弁護士の職業病と諦めましょう)。

実は、いかにお金の交渉をしているとはいえ、経営者としての引継ぎ等もありますから、バイサイドはセルサイドオーナーと仲違いしたくありません。しかし交渉はハードにすべきです。そこで、バイサイド弁護士を、バイサイドの代弁者として使ったいるだけかもしれませんし、バイサイド弁護士が、空気を読めていないだけかもしれません。

通常50~100ページの本格的なM&A契約書を完全理解し、バイサイド弁護士に的確に反論できるくらい、M&Aリーガル領域の専門知識があれば心配ありませんが、大半のセルサイドオーナーにはとっては難しいでしょう。

「わかりにくく書いてる意味不明な条項が、実は逆アーンアウト(後で金返せ条項)でした」というケースが怖いわけです。できれば、セルサイドがM&A契約書のドラフトを用意すれば、どこがどうマークアップ(バイサイド弁護士による修正)されたかが一目瞭然ですので、より望ましいと思います。

逆アーンアウトの本質は義務負担者を転換した損失補填

逆アーンアウトは、( 証券会社の事業法人部門が重要顧客である大企業に提供する便宜である)「損失補填(ほてん)」に構造が似ている点が大変気になります。

損失補填(ほてん)とは「財テクをしたい大企業が、証券会社に推奨された上場株式に投資したものの、想定通りに株価が上昇せず、むしろ下落して損失が発生したので、その損失を証券会社に埋め合わさせるもの」です。一方、逆アーンアウトは、「バイサイドが、M&A仲介会社に推奨された ターゲット企業の株式を買収したものの、想定通りに業績が上昇しなかったので、買収対価をセルサイドに返還させるもの」です。決定的な違いは、損失補填(ほてん)のときは証券会社本人が責任を取って損失を穴埋めしましたが、逆アーンアウトの場合、「大企業の損害を回復させる義務を負う人」が M&A仲介会社からセルサイドに転換されています。

そもそも、M&Aは、バイサイドの自己責任が大原則です。なぜなら、マイノリティ投資とは異なり議決権の過半(経営権)を取得しており、想定以上にうまく行った場合の利益は享受できることに加え、デューディリジェンスを実施すれば、一般公開情報とは比較にならないレベルの詳細内部情報を入手でき、ターゲット企業を買収できるほどの規模にまで成長してきた企業経営のプロがバイサイドであるのが通常であるからです(万が一、セルサイドが粉飾していて、それが原因でバイサイドが損害を被った場合、レプワラ・インデム(表明保証と補償の条項)で処理すればよいだけです)。

こういう複雑な落とし穴があるからこそ、セルサイドFA(常時片手タイプM&Aアドバイザー)を雇って、セルサイドM&A弁護士も確保しておくというグローバルスタンダードが大事なのです。

適正ケース(使ってOK)

始めたばかりの新事業がターゲット企業の目玉であるケース等で、「新事業の許認可を得られるか否か」がターゲット企業の将来キャッシュフローを大きく左右する場合、少しでも高く売りたいセルサイドは「こういう理由で許認可は得られる前提で将来キャッシュフローを想定すべき」と主張し、少しでも安く買いたいバイサイドは「いやいや、こういう理由で許認可が得られるか不明だし時期も遅れるリスクがあるから、その楽観的前提で評価はできない。」と主張します。

このようなセルサイド、バイサイドともに管理不能(アンコトローラブル)な将来事象が公正評価額を大きく左右するケースでは、アーンアウトが役に立ち、「〇年後までに許認可が得られていたら」等の条件を事前に合意し、まずは70だけを先払いして、条件が実際に充足したら、残りの30を後払いするという形で、双方のリスクが調整されることになります。

また、例えば、発生可能性は低いものの、発生すると甚大な被害が生じるリスクが具体的に認識されるケースでは、逆アーンアウトによるリスク分担が合理的となります。つまり、1%くらいしか発生確率はないが発生すると30の企業価値の棄損が予想される場合、まず100支払うけど、実際にリスクが発現したら30を払い戻してもらうという約束で双方のリスク負担を調整するものです。期待値の0.3(=30×1%)だけ引いた価格(99.7)で取引してしまうと、ギャンブル的取引となり、説明責任等を負担する上場企業等としては、合意しにくくなる事態を、うまく調整できたと言えるわけです。

これらが表(おもて)バージョンのアーンアウトや逆アーンアウトです。

不適正なケース(使うと危険)

セルサイドにとって怖いのは、不当に低い譲渡対価で売らされることです。逆アーンアウトが登場してきたら、セルサイドは自分が得るべき利益を守るため、ガッチリと理論武装すべきですし、アーンアウトを使えそうなら、自分の利益を守り殖やすため、積極的に使いこなすべきです。

例えば、アーンアウトで、70前払い、30後払いで渋々合意したとして、30後払いが、本当に支払ってくれることを担保しておく必要がある点は重要です。将来の利益(営業利益やEBITDAや純利益等の財務指標)が一定水準に到達した場合等が、 典型的な追加払い条件です。しかし、今までオーナー社長だったセルサイドが、M&A後、経営から退くケースでは、M&A後の真の業績はわからなくなってしまいます。つまり、後払いを避けたいバイサイドが利益を過少申告するリスクに直面します。費用を前倒し計上したり、売上を他の子会社に計上したりすれば、実は真の業績は条件突破してたのに、形式的には条件未達となり、本来貰えるはずの30を取り逃すリスクです(対策は色々あります)。

また、逆アーンアウトで、100前払い、一定の場合30返還という形で合意したとして、実は適正評価が150だったのにセルサイドのバリュエーション能力が不足していたせいで、過少な100だけを受け取ってしまい、さらに後日値引き条項まで押し付けられた、とういケースは不当な逆アーンアウトの典型例です。バイサイドからすると良い買い物(半額以下で買えた)です。また、30返還の条件となった「責任の所在」がバイサイドにのみ存在するケースもありえます。経営の意欲や能力が足りなかったり、M&A実行時に予見不能だった負の環境変化があった場合等です。 当然にして、前者は100%バイサイドが責任を負うべきですし、後者も100%バイサイドが負うべきです(正の環境変化の利益はバイサイドが享受できるのですから当然です)。